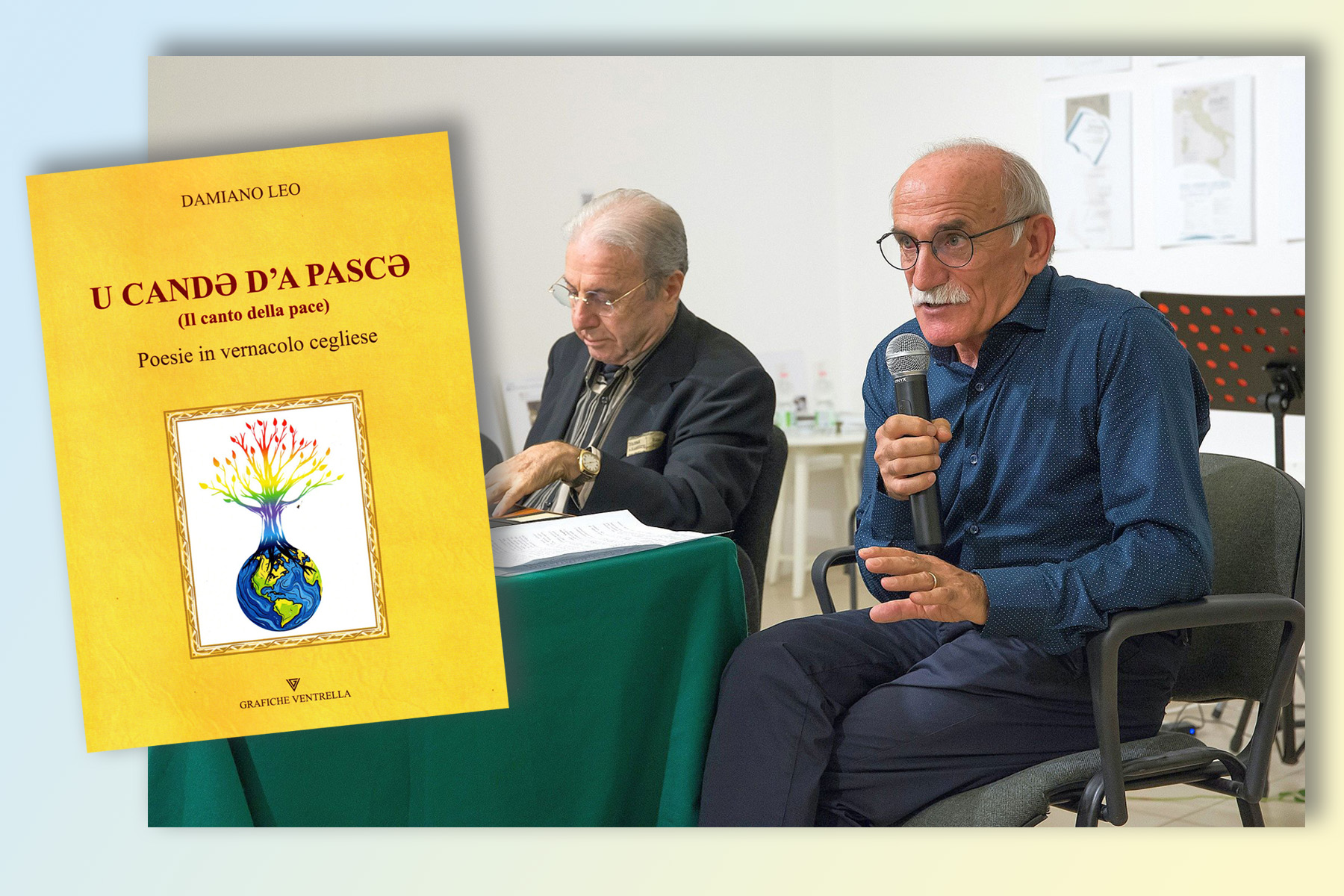

Un anno fa usciva “U candǝ d’a pascǝ” (Il canto della pace), libro in vernacolo cegliese di Damiano Leo. I professori Pietro Magno e Mariella Ligorio hanno scritto due recensioni che pubblichiamo. (U candə d’a pascə, Poesie in vernacolo cegliese, Grafiche Ventrella, Fasano 2024)

©

Un’espressione letteraria che ritrova i più validi motivi

di Pietro Magno

Potersi esprimere in più lingue, o linguaggi, o idiomi permette una maggiore adattabilità e nuove esperienze creative.

Una qualità da sempre riconosciuta sin dall’antichità. Ne è prova la nota affermazione di Ennio che si vantava di avere tre cuori, in quanto “sapeva parlare in greco, osco e latino” (in Aulo Gellio XVII, 17, 1) .

È il cammino percorso da Damiano Leo, il quale, dopo tante esperienze poetiche in italiano, ha sentito la necessità di ritornare al suo idioma di origine, ovvero il dialetto cegliese. Ma è un ritorno che si può definire di natura culturale, in quanto si differenzia completamente da quello che costituiva il dialetto della propria infanzia. Infatti questo era solo orale, quotidiano, immediato, spontaneo. Il dialetto invece che si impiega nella scrittura e che ha basi scientifiche, risponde ad altre esigenze sia linguistiche che di contenuti. Infatti la sua trasposizione risponde a regole precise, spesso contrastanti a seconda dei metodi impiegati, ovviamente ignote a chi lo usava e lo continua ad usare solo oralmente. Invece, per quanto riguarda i contenuti, questi ultimi si avvicinano di più allo stato iniziale, alle forme sociologiche tipiche della popolazione di appartenenza. E qui che il dialetto letterario ritrova i suoi motivi più validi, ancestrali, unici, spesso di una civiltà contadina ormai scomparsa che si tende a far rivivere. E qui che sta la differenza tra l’italiano e il dialetto, tra forme che si adattano ad ogni esigenza culturale, e quelle che appartengono solo a una particolare etnia e alla sua inconfondibile quotidianità.

Il cegliese è cegliese e solo cegliese. Chi se ne allontanasse per trasformarlo in un qualcosa di anomalo o di surrogato d’italiano, non sortirebbe un buon effetto. Invece Damiano Leo risponde pienamente a questa “cegliesità”, la fa rivivere in tante sfaccettature, sia che si distendano in ampie figurazioni, sia che rappresentino bozzetti caratteristici.

Ci troviamo così di fronte alla peculiarità che ogni dialetto possiede, in questo caso quello del cegliese, idioma assai complesso, tanto da costituire oggetto di studi accademici, come ci informa lo stesso Damiano in una documentata Nota di bibliografia a pagina 9.

Dialetto comunque “aspro, spesso volte anche ostico”, nonostante che attualmente stia assumendo “uno stigma quasi più dolce, forse meno d’impatto, per gli influssi esercitati dalla lingua italiana” (così Gaetano di Thiène Scatigna Minghetti de Schatineis, nella Presentazione, p. 11).

La raccolta si apre con uno dei simboli di Ceglie, ovvero i trulli. Non si tratta però, come si potrebbe pensare, di una semplice descrizione paesaggistica. Sono gli stessi trulli, quelli cosiddetti di Epicoco, a intervenire, come fossero creature viventi, lamentandosi dei danni subiti: “Come eravamo belli, come eravamo maestosi, / ci hanno distrutti, ci hanno ridotto gli anni”. Protesta forte, aspra contro l’incuria e il male affare che ha depauperato, soprattutto in anni passati, questo insostituibile patrimonio. È un uso del dialetto che coinvolge temi più vasti. Qui siamo ancora in ambito locale, ma con Il canto della pace, che dà il titolo alla raccolta, Damiano Leo allarga l’espressività del cegliese, coinvolgendola in una dimensione più vasta.

Nel prosieguo della raccolta i temi riprendono motivi tipici della tradizione, attraverso situazioni già di per sé pienamente significative di una realtà localizzata, come Al mercato, o Dal barbiere; oppure compaiono individui irripetibili come la vita di paese (Il sigaro del piccolino, Un boccone di fave, L’avvocato), né manca la memoria sempre più labile di un passato che sapeva di eroismo (I vecchi del mio paese, Il tempo dei padri, La parlata del padre).

Ritorna, l’immagine della mamma, prima in pochi versi (p. 93) e poi in un dialogo con un figlio che non si accontenta del poco che si aveva in quell’epoca.

Con i mestieri di mio padre termina la raccolta. Poesia tra le più intense, amara e insieme descrittiva, con particolari che vanno dritti, senza fronzoli,a ciò che si vuole rappresentare, per finire a livello di metafora, quella di un mestiere solo immaginato, il carpentiere, per il quale si sarebbe potuto fare “una culla / e rammendarsi una bara”.

Nascita e morte; nel mezzo la vita che scorreva faticosa, ma anche secondo principi etici, di una civiltà contadina che non esiste più: solo qualche eco, tra cui l’uso della forma dialettale sia orale che scritta.

Pietro Magno

Leo lascia in eredità l’incontaminazione di un linguaggio puro

di Mariella Ligorio

Sentirsi addosso le radici è come far indossare alla propria pelle una condizione identificativa ben rappresentata dal dialetto.

Quest’ultimo è la nostra carta d’identità, la parola nata già nella culla, l’abito fatto su misura come appartenenza a uno specifico territorio.

Con la sua forza espressiva e descrittiva Damiano Leo ci lascia in eredità il prezioso lavoro compiuto, attraverso l’incontaminazione di un linguaggio che resta puro.

“Il contadino che parla il suo dialetto è padrone di tutta la sua realtà ed è l’ultima sopravvivenza di un linguaggio puro e incontaminato”. Questa frase di Pier Paolo Pasolini è significativa per quanto riguarda l’importanza del dialetto, di ogni dialetto, tra cui il cegliese che rivive nella raccolta di Damiano Leo: tradizione di una lingua che è ricchezza e non limitazione culturale. Tratta temi tipici della civiltà contadina, uniti a quel Candə d’a pascə, Il canto della pace (dà il titolo all’intera silloge) che trascende una realtà locale per assumere valori d’impatto universale.

Nel resto della raccolta si affrontano motivi tipici della “cegliesità”, tra cui Terra nostra.

Una terra “scuoiata” viva, che lamenta riempimenti di cemento, in cui gli animali non hanno più dove trovare rifugio. È un canto di denuncia, di dolore, scritto col pianto sulle terre abbandonate che aspettano di essere riscattate dalla sopraffazione della mano dell’uomo.

Su questa linea, ovviamente a seconda degli argomenti trattati, si uniforma questa raccolta di Damiano Leo di 34 poesie, in cui il dialetto cegliese, sulle orme di Pietro Gatti, assurge ad alta dignità espressiva.

Mariella Ligorio